岁末的哈尔滨,寒气凛冽。我抱着两岁半的女儿,踏进东北烈士纪念馆肃穆的门厅。暖气扑面而来,怀中小小的身体不安分地扭动,咿呀声在空旷的大厅里撞出清亮的回音。她的目光漫过墙上肃立的黑白照片,浑然不知自己正穿行于一段凝固了血与火浇筑的时光甬道。

馆内庄严肃穆。在赵一曼烈士展区,一方厚重的玻璃展柜静立如碑,柜中那张写于1936年的遗书,在冷光灯下泛着岁月淬炼的微黄。隔着玻璃,我俯身细读:“母亲不用千言万语来教育你,就用实行来教育你……”墨迹如刃,每个笔画都浸透着北疆的风霜与硝烟。指尖无意识地触上冰冷的柜面,一股凛冽瞬间刺入骨髓。

就在这时,怀中的女儿突然伸出温热的小手,好奇地拍打在我按着玻璃的手背上。她仰起头,清晰地唤了一声:“妈妈!”我心头一颤,我下意识地将女儿搂紧。眼前赵一曼那穿越时空的“母亲”二字,骤然与怀中这团小小的温热重叠。

玻璃内外,两个“母亲”的影像在寒气中形成对照。赵一曼在诀别之际,将未尽的爱意与沉重的嘱托凝成寥寥数语;而我怀中的小生命,正安然享受着由无数如赵一曼般的母亲所守护的和平。展柜冰冷依旧,但女儿小手传递的温度,让我更清晰地感知到历史与现实之间那道沉重的界线。

“妈妈,抱抱!”我蹲下身,轻轻握住女儿的小手,引着那温软的指尖拂过展柜下方镌刻的名字:“这是另一位妈妈,她……很想抱抱你这样的乖宝宝。”

缓步穿行于肃穆的展厅,时间仿佛在冰凉的空气中凝结。杨靖宇将军那件布满弹孔的旧军装,静静地诉说着胃中仅存草棉的悲壮;八女投江的巨幅油画,将乌斯浑河刺骨的寒波永远定格在画布上。每个展柜都像一扇窗,窥见一个被战火撕裂的青春。在冯仲云将军夫人薛雯的展板前,我久久驻足。照片中她怀抱幼子立于抗联密营前,棉帽下的目光温柔而坚韧。说明文记载,这位母亲为传递情报,曾将襁褓中的骨肉寄养农家,七年里只见三次。玻璃柜里躺着一只陈旧的布老虎,针脚粗粝,是她留给孩子的唯一玩具。

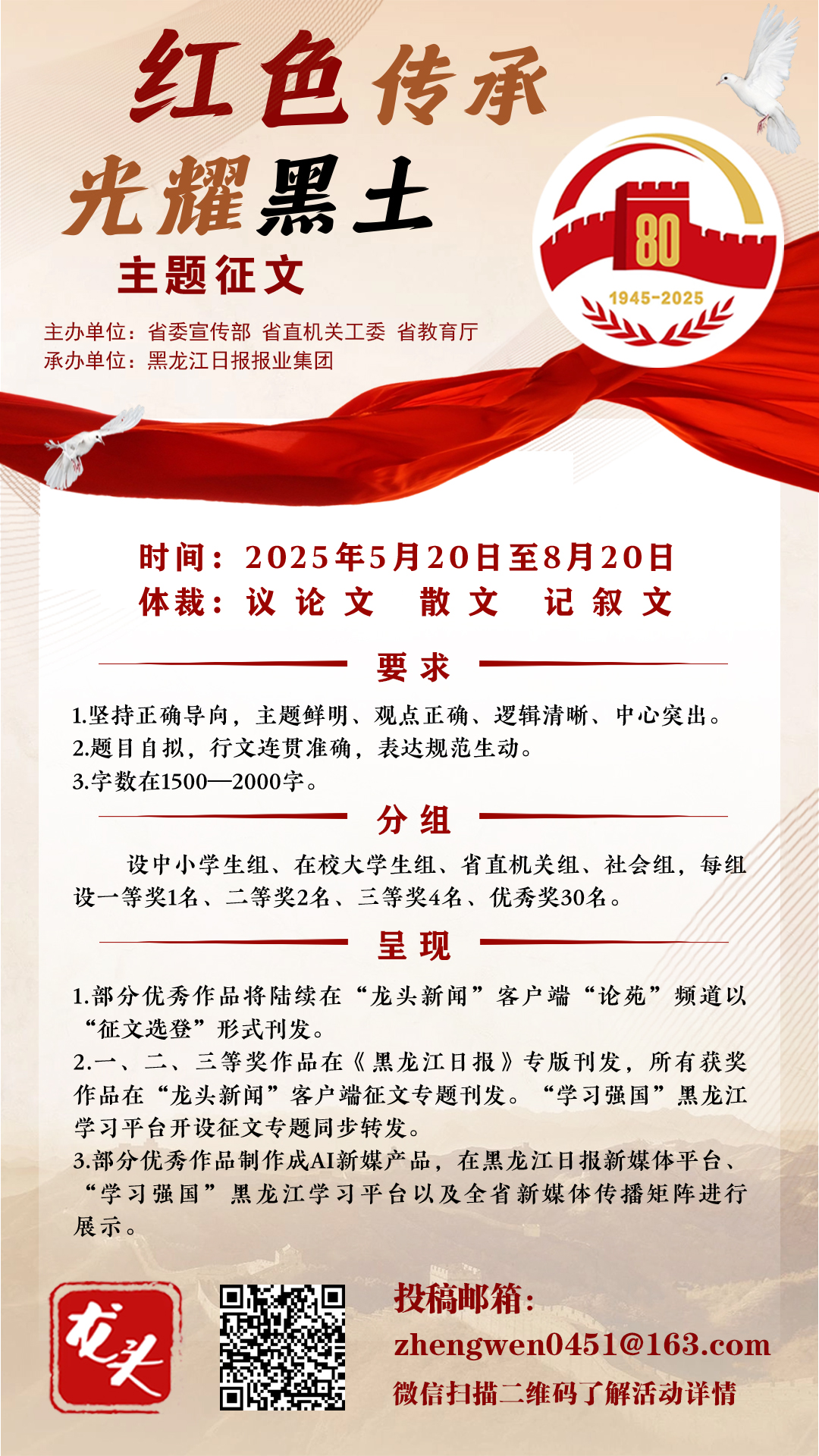

继续深入展厅,情景再现的抗联密营令人窒息:低矮的地窨子陷在冻土中,草铺上摊着薄如纸的棉絮,结着冰碴的搪瓷碗。讲解屏正播放抗联战士李敏的回忆:“女战士临产前夜还在转移,孩子生在雪地里,在寒风中完成分娩……”声音平静,却字字砸在心上。此时,怀中女儿的体温透过羽绒服传来,那么真实而珍贵。历史在此刻变得无比具体——我们今日视为寻常的母婴安全,竟是当年她们用生命追寻却不得的奢望。 赵一曼遗言中“实行”二字的分量,穿透八十八年的寒霜,沉甸甸地落在我这平凡母亲的肩头。守护这来之不易的安宁,将那份以命相搏的信念融入柴米油盐的日常,或许正是对历史最朴素的回应。

暮色四合,步出纪念馆大门,凛冽的空气重新裹紧周身。女儿已在怀中沉沉睡去,浑然不知自己刚刚穿越过怎样一段用母亲血泪开凿的时光隧道。

回到家中,暖黄的灯光包裹着客厅。给女儿洗澡时,她拍打着水花咯咯直笑,水珠溅在浴室瓷砖上,晶莹透亮。忽然想起赵一曼展柜上凝结的薄薄水雾——那是我与女儿呼吸的温度在玻璃表面留下的痕迹。历史与当下,竟在这一刻以如此微妙的方式交融。安顿她睡下后,我轻轻展开那本空置许久的纪念册。在扉页郑重贴上今日的门票,又夹入一片从纪念馆庭院拾来的樟子松叶。墨迹在纸页上流淌:“给未来的你:今日我们共同站在一扇玻璃前,里侧是妈妈们用生命点燃的火种,外侧是你鼾睡的容颜。待你识字时,妈妈会带你再来,触摸这道分隔烽火与安宁的透明界限——你要知道,你每一声无忧的‘妈妈’,都是对玻璃那侧所有母亲最郑重的回应。”

窗外,零下二十五度的哈尔滨正在沉睡。而我知道,那些曾在至暗冰河期燃烧的母性光辉,从未熄灭。它们只是沉淀在黑土深处,化作我们平凡岁月里最坚韧的底色,等待被新的生命温柔唤醒,代代相传。

本文仅代表作者个人观点

来稿选登与获奖无关,也不作为晋级依据

作者: 省农业水利气象工会 裴瑶