- 厅局主页

九一八事变爆发后,日本帝国主义迅速武装占领整个东北。为掠夺东北地区资源及支援侵华战争,日本在推进实施“产业开发五年计划”“北边振兴计划”的进程中,强制奴役及驱使大量中国劳工在筑路、采伐、挖矿、运输及修建军事工程等各领域“强制劳动”,给劳工及其家属带来巨大灾难及损失。黑龙江作为日本帝国主义实施以战养战政策和扩充军备生产的主要战略资源供给地,也是其实施“强制劳动”的主要受害地区。

政策驱动:奴役劳工的历史背景

日本早在上世纪二十年代便开始在矿业、林业等部门使用中国劳工,主要通过诱骗的手法招募、贩卖大批华北劳工到东北做苦力。随着军事侵略的不断深入,为达到发展生产、以战养战的目的,日本于1937年开始在伪满正式实施“产业开发计划”,在中国东北大肆筑路、开矿,发展重工业和拓殖农业、林业等,急需大批廉价劳动力,伪满所需劳工数量逐年大幅增长。1939年6月,日本又在伪满实施“北边振兴计划”,在满苏边境大规模构筑集国防军备生产与军事工事于一体的永久性对苏军事工程。大批日本军队进驻伪满北部国境地带,在东宁、绥芬河、密山、海林、黑河、海拉尔等地大规模修筑各类军事工程,建设军事设施、扩建铁路、公路等。一切以军需为目的的“北边振兴计划”实际就是对中国东北地区的军事侵略与经济掠夺,旨在通过在中国边境地区进行国防设施整备和产业开发,提升日军军事力量,为进一步扩大侵略战争服务。在这两大“国策”的驱动下,伪满洲国内的劳动力早已远远不能满足实际需求,于是,日本开始大规模有组织、有计划的在全国各地通过“紧急就劳”“行政供出”“勤劳奉公”“全民皆劳”等方式在各地强征大量劳工以满足建设需求。

完善链条:劳工统制的决策机制

为加强对中国劳工的掠夺与统制,日本逐步强化劳务统制机构。1933年9月,成立了以关东军特务部为首的劳动统制委员会,后来被伪满国务院劳务委员会接替其从事劳务掠夺与统制事务。1938年1月,伪满一元化的劳务掠夺统制执行机关----伪满洲劳工协会在新京(今长春)正式成立,专门从事劳工强征及监管等事务。随后,在伪满各省先后设立支部,并在伪满各县设立50余个办事处和13个登录所,建成了自上而下的劳工掠夺机构体系。1939年,专门负责华北地区劳工征募的大东公司并入伪满洲劳工协会,劳工掠夺的机构体系进一步扩大。1941年11月,日本裁撤满洲劳工协会,新设劳务兴国会,组织各部门开展勤劳兴国运动,全面推行“强制劳动”。

自1934年起,劳动统制委员会便陆续出台对入满华北劳工的各项统制政策。1938—1942年,先后出台《国家总动员法》《劳动统制法》《劳动统制法实施规则》《满洲劳务兴国会法》《国民勤劳奉公法》等多项法律法规,全面推行劳工强制募集制度,并推行实施劳动许可制、劳动登记制度和指纹登记制度等,用以调查劳工的分布与身份,严防反满抗日分子。严格限定劳工在各项危重危险行业就劳,规定劳工低廉工资,这些措施不仅完全剥夺了工人自由出卖劳动力的权力,而且进一步加深了日本帝国主义对中国劳动人民的殖民统治。

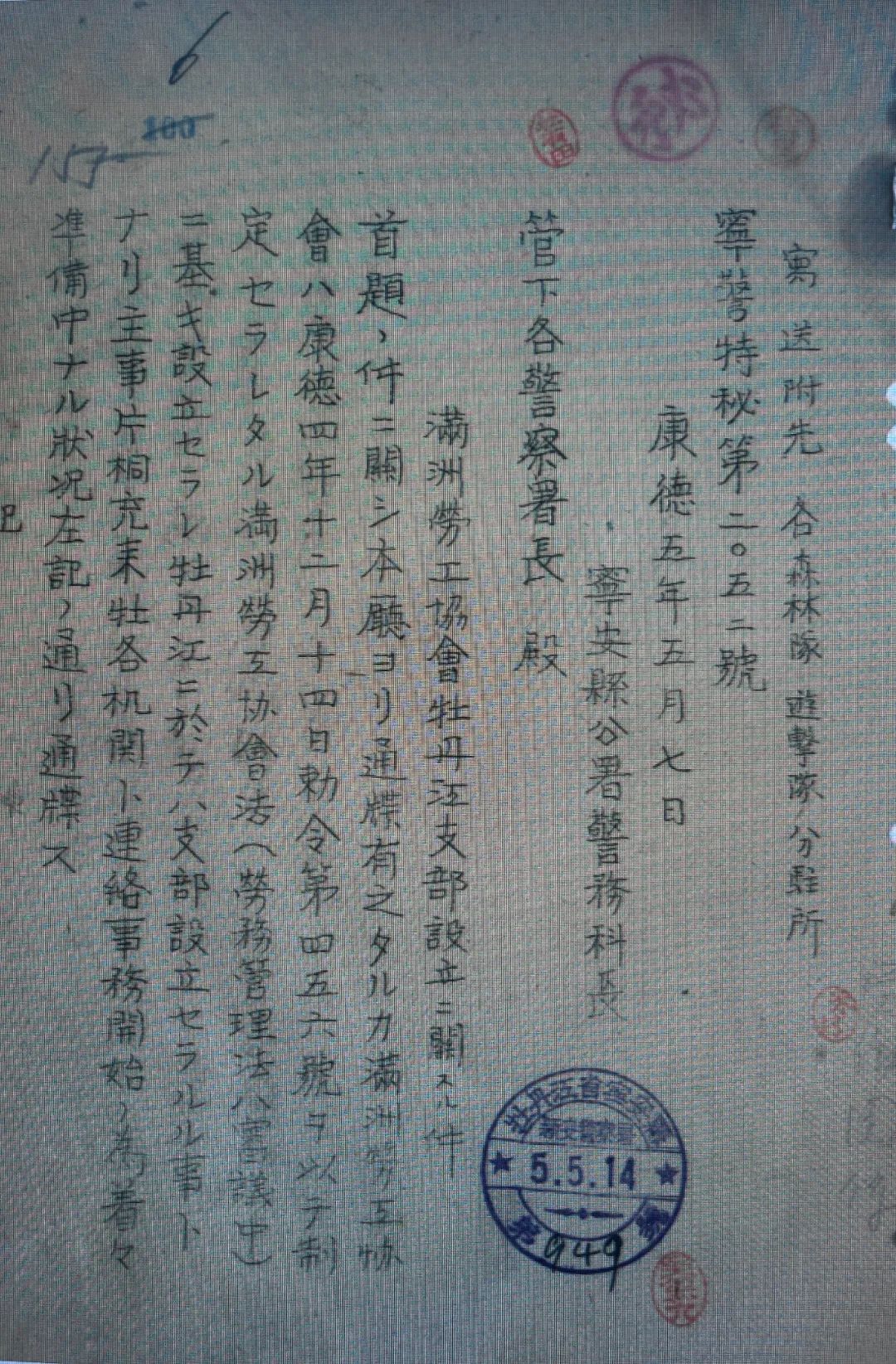

伪牡丹江省宁安县公署警务科关于设立满洲劳工协会的通报(1938年5月7日)

强征暴行:劳工掠夺的组织实施

日本帝国主义主要采取“行政供出”“紧急就劳”“勤劳奉公”等方式在全国各地强制募集并奴役大量劳工,以保证日本对东北地区重要战略资源的开发与掠夺。在东北地区强征劳工主要以“行政供出”为主,在各项工程需要之时,以摊派的方式,要求各县、村、屯“供出”一定数量的劳工。而华北则成为日本从中国向伪满输入劳工的主要基地,日本在青岛及其山东腹地建立了庞大而严密的劳工掠运组织体系,通过强征、拐骗等手段向伪满转运了大量的劳工。据档案记载,1928年入满劳工967人次,至1938年各地入满劳工达到490,906人次,至1941年更高达949,200人,1942年突破百万人次,在10年时间内,入满劳工数量增长500倍,这些劳工主要来自山东、河北、河南、山西等地。

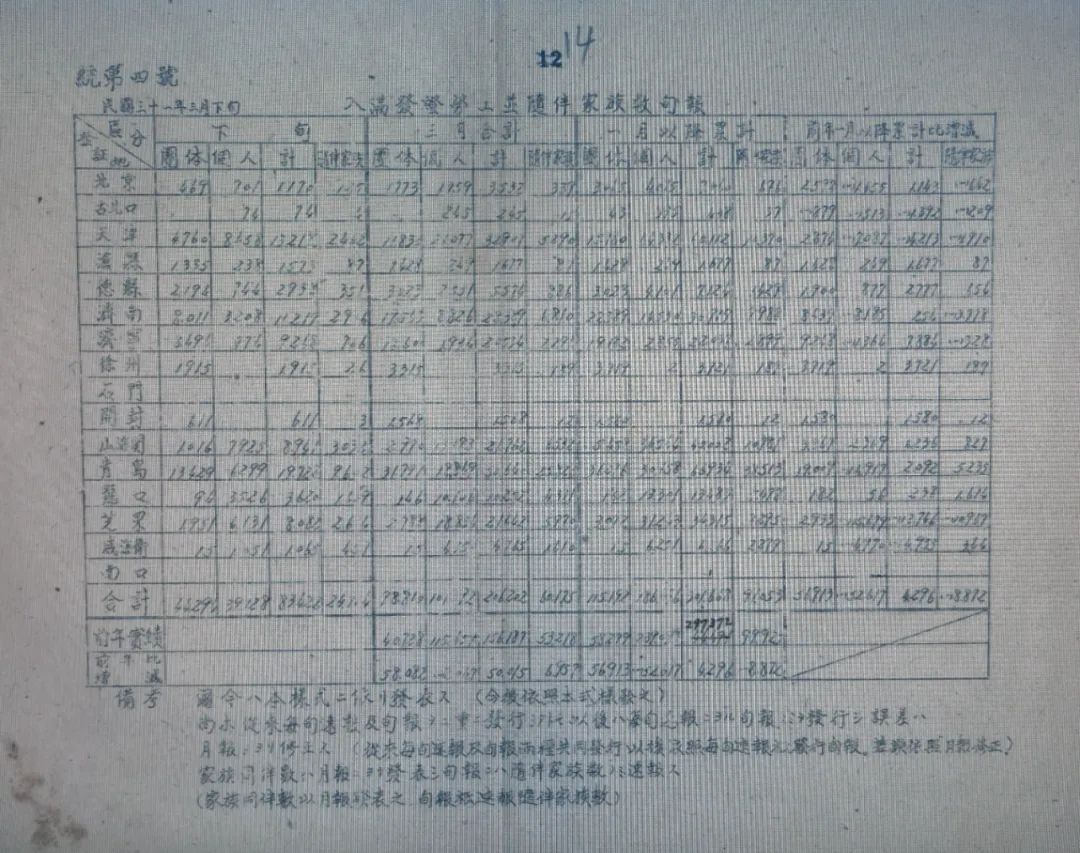

1941—1943年各省入满劳工及随行家属统计旬报表(部分)

随着战争的不断深入,日本不断加强北部边境地带防御,致使“紧急供出”劳工数量激增。以伪滨江省为例,仅1943-1944年间,就为各种军事工程“供出”劳工达数十次。1943年3月,伪滨江省公署发出通知,要求哈尔滨、呼兰、宾县、阿城、五常、双城、肇东等地为牡丹江东部防卫司令部下属各部队“供出”军事劳工6154人,主要用于东宁、大肚川、老黑山、城子沟等地的军事要塞工程。4月,又向海拉尔第六OO部队“紧急供出”劳工1498人,向东宁修建飞机场的清水组“紧急供出”劳工1600人。1944年伪滨江省要求各地为虎林、东安、老黑山等地所驻军队“紧急供出”军事劳工高达78,544人。这只是军事劳工“供出”的冰山一角,据不完全统计,日本在满苏边境修筑的17个要塞工程及其各项辅助工程中使用的军事劳工高达数百万人次。

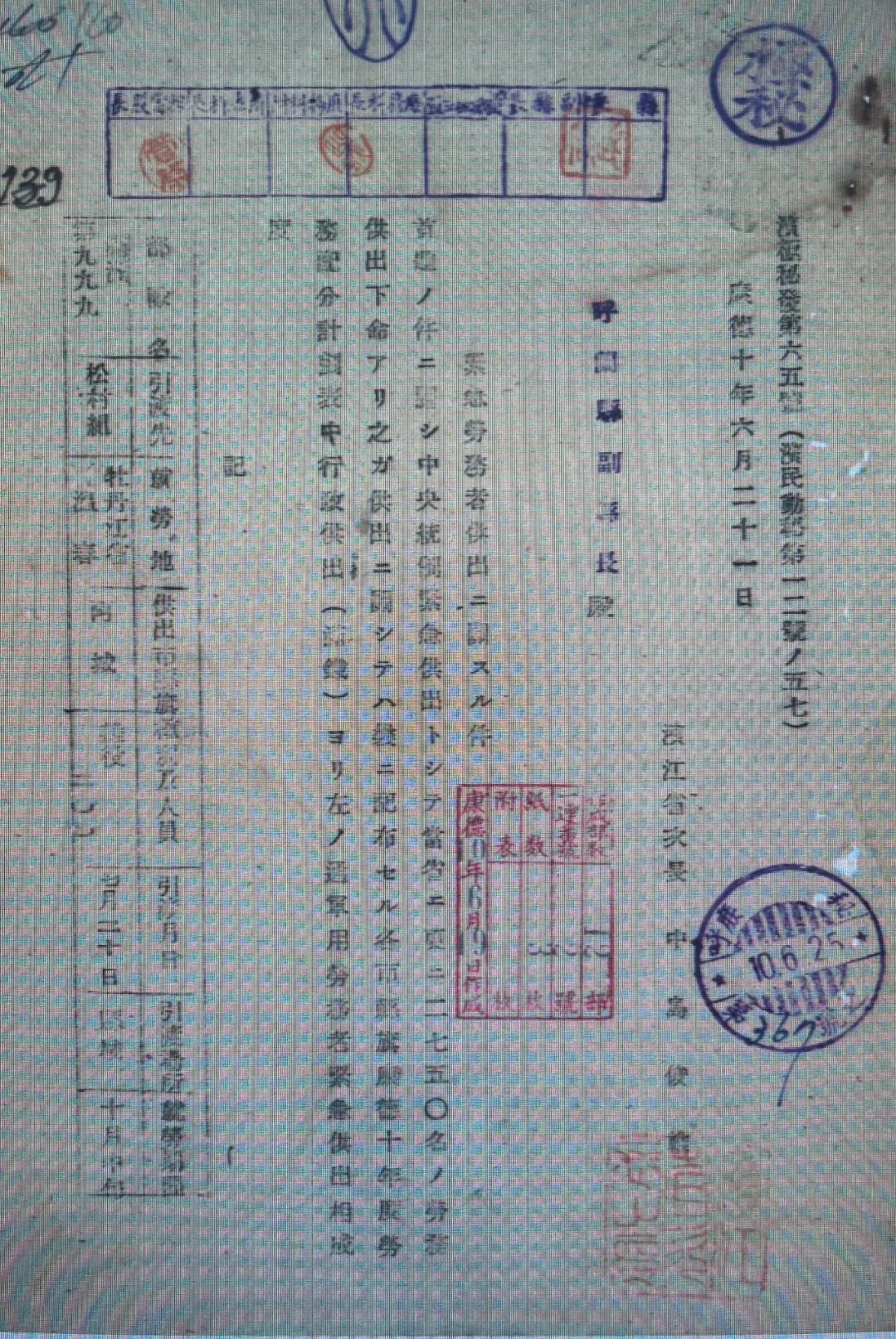

伪滨江省公署关于向第九九九部队紧急“供出”军用劳工的通知(1943年6月21日)

与此同时,日本军队还把抓捕的反日份子及战俘以“特殊工人(特殊劳工)”身份被运往黑龙江边境地区进行强制劳动,他们的行动自由严格受限,时刻处于日本人的严密监视之下。据伪牡丹江省绥阳国境警察队绥芬河队1941年11月17日特务情报记载:“现在绥芬河地区内军方专用劳工有一部极属秘密之苦力,其来路乃由中国华南方面(日支战)被掳之旧中国兵约八百名之多。现在绥芬河日本军指挥下专给军方修阵地,并无其他工作。其行动受到严格限制,食有定量,工有定时,并不许出军所限制之范围以外......”据档案记载,1941年在观月台、鹿鸣台及绥芬河等地均有“特殊劳工”从事劳动。

特殊工人处理规定

在实施“第二次产业开发计划”的过程中,日本在伪满实施“国民皆劳”的全民“义务劳役制”,全面推行“强制劳动”。1939年出台《伪满洲建设“勤劳奉仕队”纲要》,1942年11月,颁布《国民勤劳奉公法》规定:“凡是年龄达到20岁到23岁的青年男子,不被征为国兵者,都有义务参加勤劳奉公队(1945年又把年龄延长至30岁)。凡是被强迫征集者必须服役。服役时间每年4个月,3年期为12个月,必要时还要延长。12月,又颁布《学生勤劳奉公规程》,要求在校学生必须参加勤劳奉公队,否则不准毕业,奴役和驱使青年学生充当劳工。日伪当局以各种名义把成千上万的劳动人民,一批又一批地驱赶到各个产业部门。为提振职场“勤劳兴国精神”,还在各地设置劳工训练所,对劳工进行精神训练、实务训练和体格训练,促使劳工尽早适应各项劳动需要。

“全民皆劳”法令颁后,黑龙江各地纷纷组建“勤劳奉公队”“勤劳奉仕队”“勤劳报国队”等,主要在粮食及饲料生产、土木、畜牧等方面进行强制劳动,但在有需要时,也会在国境建设、军事工程中使用。其中农村“勤劳奉仕”的目的不仅仅是进行劳动,更重要的实则为进行土地面积、农作物产量、作物种植比例、商品化数量等方面的详细调查。

1945年,战争结束前夕,为加紧对东北地区的粮食等资源的掠夺,日本大规模要求各地“供出”马匹、车辆、车夫等,用于向各个火车站运送大豆等物资,这些物资一部分被源源不断被运往日本,一部分用作军用补给支持部队做最后的苟延残喘。据档案记载,1945年5月份,仅拉林火车站一处就计划运输大豆200车厢,其中100车厢运往日本,100车厢运往前线部队。在一个月内运送这些大豆则需要近60辆马车马不停蹄地工作,而这些马车与车夫近90%是由各村落“供出”而来。

疯狂压榨:强制劳工的悲惨命运

日本侵略者视劳工生命如草芥,劳工在工作期间条件艰苦,苦役繁重,一直遭受非人待遇,不仅最大限度地延长劳动时间,还把劳动强度提高到人类无法忍受的程度,且劳工粮食、衣物等物资配给严重不足,经常有病死、累死、殴打致死的现象发生。“鸡叫为天亮,起来就吃饭,拉面子糊肚粥,就把咸盐拌,工人难以吃,饿的通身汗。上山带小跑,日本人还嫌慢,一步一棒子,工人仰天叹。星不出不散工,星出把工散,劳工这样苦,往后谁能干”。这是档案中记载的虎林大仓组军事工程劳工返乡后,因就劳地的劳动极度痛苦而创作的歌谣《工人歌》,成为了劳工被奴役和压迫的真实写照。据伪滨江省宁安县警务科档案记载,1940年,在每月粮食基本定量已经大幅缩减的情况下,实际粮食配给量仍不足基本定量的1/3。寄生于中国廉价劳动力基础上的殖民地企业及各项工程中,从事同样性质的劳动,创造同样数量的价值,而中国工人的工资却只相当于日本人工资的三分之一。据档案记载,1937年,日本关东军规定征用车马时的标准价格,其中担任马车监督的日本人日工资比满人要高出近140%。更有甚者,多达数月不给付工资者也屡见不鲜,致使劳工自身就处于勉强维持生活的状态,更难以用微薄的工资养家糊口,广大劳工在死亡线上苦苦挣扎。

档案中关于“抓捕劳工”“劳工逃跑”等的记载比比皆是。劳工不堪忍受虐待,时常爆发逃跑及反抗等事件,规模较大的集体逃亡事件也屡见不鲜,劳工们冒着生命危险,千方百计逃出虎口。尽管明明知道逃跑被抓回来就会遭受残酷迫害,甚至失去性命,但这是他们可以选择的可能逃离日本人魔爪的唯一方式。逃跑事件发生后,日伪当局会加强对逃跑劳工的通缉及抓捕,被捕劳工多数难逃被虐待至死的悲惨命运。特别是在一些修筑军事工程的工地,工人们不仅死于各类恶性事故,工程完工后还遭到日本侵略者惨无人道的秘密屠杀,他们用劳工的生命筑起了一道所谓的“东方马其诺防线”。在各个奴役劳工比较集中的工地,都有埋葬中国工人尸骸的“万人坑”。仅东宁要塞区发现的劳工坟、万人坑就多达六、七处,现在黑龙江省境内发现的劳工坟多达30余处。其他秘密屠杀劳工的地点我们不得而知,侥幸存活下来的军事工程劳工寥寥无几。

强征劳工是日本帝国主义在侵华战争期间对中国人民犯下的严重罪行之一。日本战败投降后,在撤离前夕大量焚毁档案资料,大部分奴役及残害劳工的史实已湮灭不可考,但历史真相永远留存于这些尚存于世的档案文献中。这些劳工档案是日本军国主义发动侵略战争给中国人民带来不幸灾难的历史缩影,它见证了战争铁蹄下的中国人民充满屈辱与悲痛的历史。

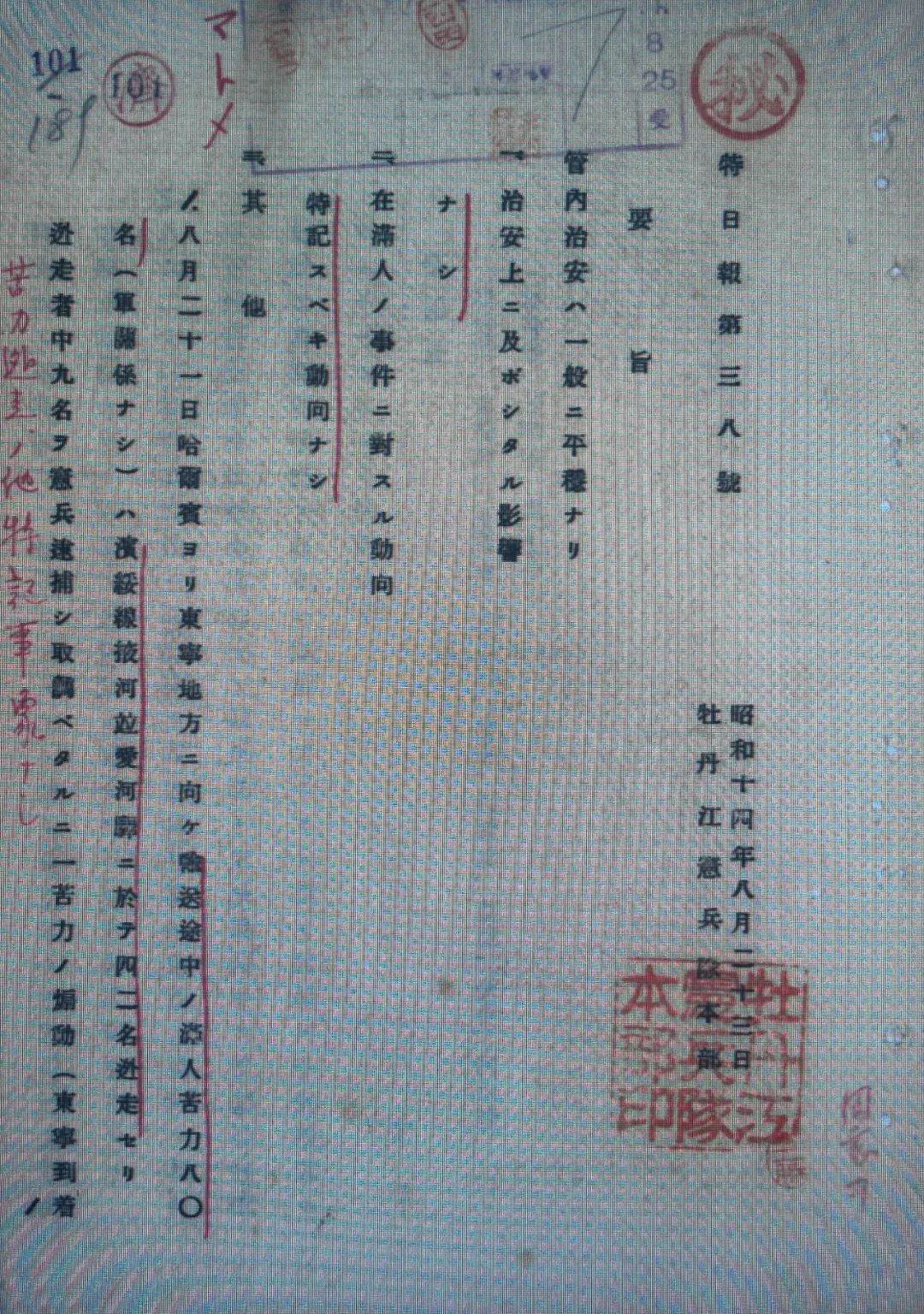

牡丹江宪兵队总部关于哈尔滨运往东宁的42名苦力逃跑等事的特务日志(1939年8月23日)

【版权声明】凡来源中注明“龙江机关党建”的文章,均为本网独家稿件,版权归龙江机关党建所有。

主办单位:中共黑龙江省直属机关工作委员会

技术支持:黑龙江广播电视台(黑龙江省全媒体中心)

联系电话:0451-87589289